Por Juliano César Souto (*)

O mito da culpa do trabalhador

Nas análises econômicas, é comum culpar o trabalhador brasileiro pela baixa produtividade nacional. Termos como “preguiçoso”, “desqualificado” ou “ineficiente” são lançados sem o devido cuidado, como se o problema estivesse apenas no esforço individual — e não na engrenagem em que ele está inserido.

No entanto, essa visão ignora um fator fundamental: o Brasil é altamente produtivo em atividades de baixo valor agregado. Somos campeões em plantar, colher, extrair e embarcar, mas não dominamos as cadeias completas — insumos, indústria, marcas, tecnologia ou canais globais de distribuição.

O problema, portanto, não é o trabalhador brasileiro. É a estrutura econômica que se repete há 500 anos, moldada para exportar riqueza bruta, sem desenvolver sofisticação produtiva nem autonomia estratégica.

O conceito de produtividade e a armadilha brasileira

Produtividade, em sua essência econômica, é a quantidade de valor gerado por trabalhador em determinado período de tempo. Não se trata apenas de “quanto se produz”, mas principalmente de “quanto aquilo que se produz vale”.

É aqui que mora o paradoxo brasileiro: trabalhamos muito, produzimos muito, mas geramos pouco valor.

A maior parte da força de trabalho brasileira está ocupada em atividades intensivas em esforço, mas com baixa sofisticação tecnológica e limitado retorno por unidade produzida. Plantar toneladas de soja ou extrair milhões de barris de petróleo não garante alta produtividade se esses produtos forem vendidos sem transformação, sem marca, sem diferenciação.

A raiz estrutural: uma matriz econômica inacabada

Para entender a baixa produtividade brasileira, é preciso voltar no tempo. Desde o ciclo do pau-brasil, passando pela cana-de-açúcar, café, borracha, minério, até a atual era da soja e do petróleo, nossa economia foi moldada para extrair riquezas e exportá-las in natura.

O Brasil nunca construiu uma matriz econômica completa, que integre as diferentes etapas de valor: insumos, pesquisa, tecnologia, produção sofisticada, marca e comércio global.

Ao contrário, adotamos uma lógica de especialização primária. Somos “bons de colher”, mas ausentes na criação dos fertilizantes, das colheitadeiras, dos softwares de gestão rural ou dos canais globais de distribuição com marca nacional.

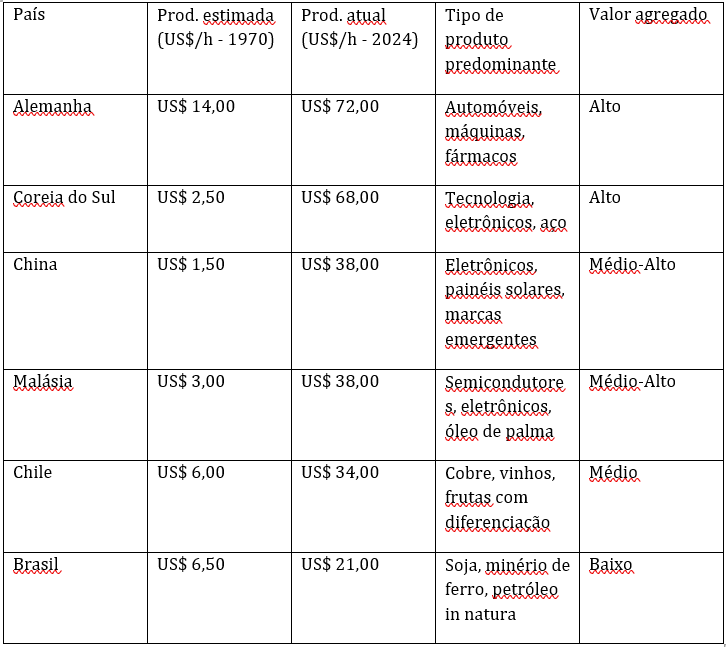

Exemplos comparativos: o salto de países que apostaram em valor agregado

Enquanto o Brasil permaneceu ancorado em um modelo exportador de commodities, outros países com menos recursos naturais — mas com estratégia de longo prazo — apostaram em conhecimento, tecnologia e cadeias produtivas completas.

Coreia do Sul: Nos anos 1960, a Coreia tinha uma economia agrícola. Investiu em educação técnica, tecnologia e grandes conglomerados. Hoje domina eletrônicos, construção naval e marcas globais.

Alemanha: Domina as cadeias industriais com alto valor agregado como automóveis e máquinas. Mantém alta produtividade com foco em tecnologia e educação técnica aplicada.

China: De oficina do mundo à potência tecnológica. Investe em inovação e marcas próprias (Huawei, BYD).

Chile: Exportador de commodities com diferenciação — vinhos, frutas e cobre com contratos e certificações internacionais.

Malásia: Industrialização orientada à tecnologia — semicondutores, eletrônicos e políticas industriais com foco em integração global.

O que (ainda) nos falta: domínio das cadeias completas

O Brasil é rico em recursos, clima, território e talento humano. Mas ainda falha em algo essencial: dominar as etapas mais lucrativas das cadeias de valor. Estamos sempre na base da pirâmide, onde o esforço é alto e o valor é baixo. Falta-nos ciência aplicada, redes industriais conectadas, inovação e visão de longo prazo.

Países como a Malásia e o Chile, mesmo com menos recursos, souberam construir estratégias para subir na cadeia de valor. O Brasil precisa seguir o mesmo caminho, com planejamento, foco e coragem de transformar sua matriz econômica.

O tripé disfuncional do mercado de trabalho brasileiro

O problema da baixa produtividade no Brasil não está apenas no que se produz ou no quanto se extrai de valor, mas também na forma como se organiza o trabalho.

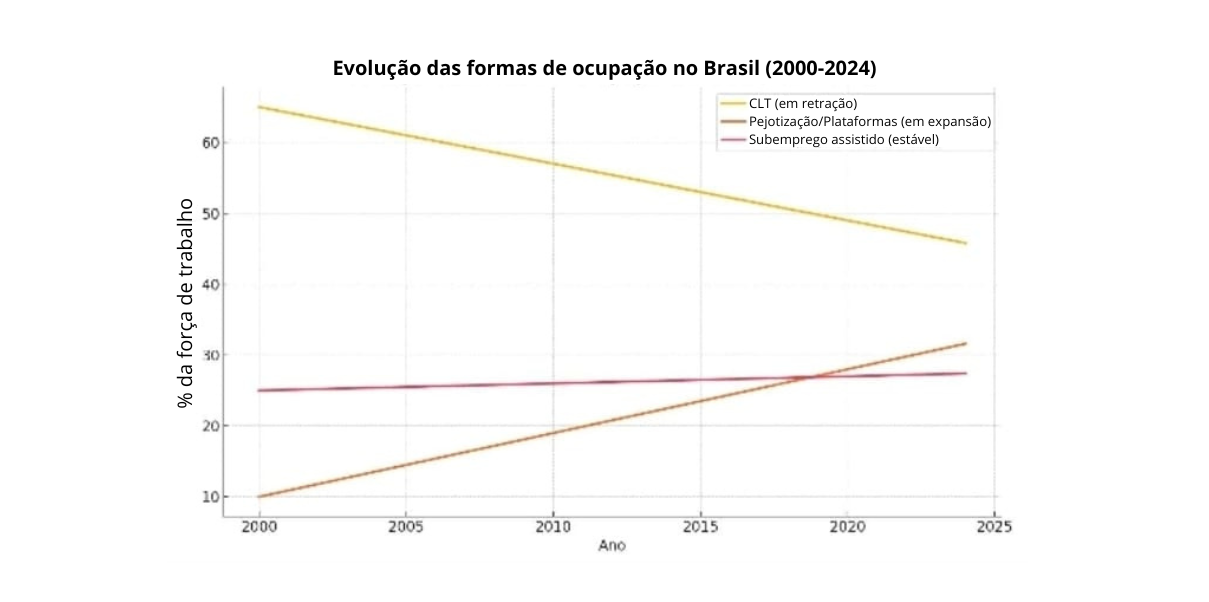

Hoje, convivem no país três sistemas paralelos, com lógicas, direitos e incentivos completamente distintos:

1. CLT formal – o modelo tradicional, em declínio

Cada vez mais restrito a grandes empresas, setor público e empregos urbanos especializados.

Altos encargos e rigidez contratual têm levado à evasão desse regime.

Ainda é o pilar da arrecadação previdenciária e da segurança jurídica, mas está encolhendo.

2. Pejotização e uberização – o novo precariado

Proliferam modelos em que trabalhadores são tratados como “prestadores de serviço”, muitas vezes sem autonomia real.

Plataformas como Uber, iFood, 99 e afins consolidam a lógica de subcontratação massiva com baixo custo fixo e risco transferido ao trabalhador.

Embora vendida como “flexível”, essa estrutura desorganiza vínculos, não garante proteção nem promove capacitação de longo prazo.

3. Subemprego assistido – a informalidade incentivada

Programas de transferência de renda (como Auxílio Brasil/Bolsa Família) são vitais para a proteção social, mas sem políticas de transição para o trabalho produtivo, criam zonas de estagnação ocupacional.

Muitos trabalhadores informais evitam formalizar-se para não perder benefícios, criando um incentivo perverso à permanência na informalidade ou subocupação.

Isso esvazia a base contributiva, agrava a rotatividade e distorce as métricas de produtividade.

Resultado: um mercado rachado, pouco eficiente e sem horizonte de valorização da mão de obra

Essa tríplice segmentação do trabalho brasileiro gera uma série de disfunções:

Dificulta a mobilidade e qualificação dos trabalhadores;

Impede a consolidação de carreiras técnicas e produtivas;

Cria um ambiente de baixa previsibilidade para o empregador e baixa segurança para o empregado;

Impede o país de formar massa crítica em setores estratégicos, pois dispersa a força de trabalho em atividades de sobrevivência ou intermitentes.

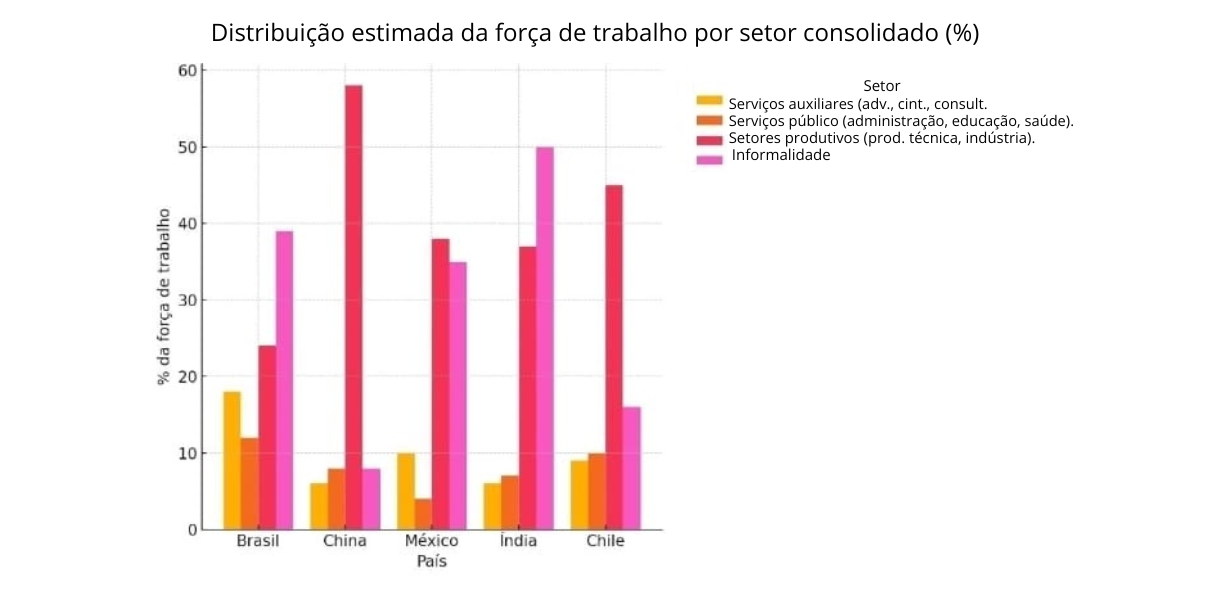

A armadilha da atração por funções auxiliares e estabilidade estatal

Além da informalidade e das múltiplas formas de ocupação, o Brasil enfrenta um fenômeno preocupante: o deslocamento de talentos para setores com baixo impacto direto na geração de valor econômico. Advogados, contadores, consultores, servidores públicos e palestrantes representam uma fatia crescente da força de trabalho — profissões fundamentais, mas que, isoladamente, não impulsionam inovação, produtividade nem industrialização.

Enquanto isso, setores que efetivamente geram riqueza, como engenharia, medicina, gestão de processos produtivos, ciência e tecnologia, recebem proporcionalmente menos profissionais capacitados, resultado de:

Incentivos distorcidos (salários, estabilidade, concursos);

Falta de políticas de valorização técnica e científica;

Fragilidade do ecossistema industrial e tecnológico nacional.

O gráfico a seguir compara a alocação da força de trabalho entre Brasil e outros países emergentes, revelando o desequilíbrio estrutural brasileiro entre atividades de apoio e atividades produtivas.

Conclusão – Do extrativismo ao protagonismo econômico

A pergunta que dá título a este ensaio — Baixa produtividade: de quem é a culpa? — ganha agora uma resposta mais clara: a culpa não é do trabalhador, mas da estrutura econômica em que ele está inserido.

Produtividade real exige mais do que suor. Exige ciência e tecnologia aplicadas, educação alinhada ao trabalho produtivo, integração entre pesquisa e indústria, marcas fortes e redes comerciais globais.

Não basta plantar soja. É preciso fabricar o trator, desenvolver o software, criar a marca, vender com rastreabilidade e dominar o canal. É hora de transformar o esforço do Brasil em valor de verdade. Para isso, não basta falar em produtividade — é preciso redesenhar a matriz econômica que ainda nos mantém como exportadores de esforço.

Apêndice – Evolução Histórica da Produtividade e Inclusão da China

Para enriquecer a análise, incluímos agora a China na comparação e uma estimativa da produtividade por hora trabalhada nos anos 1970. A tabela a seguir mostra como diferentes países evoluíram ao longo das décadas e como o Brasil perdeu terreno relativo mesmo tendo uma posição intermediária há 50 anos.

Ilustração – “Muito esforço, pouco valor” (com estimativa histórica e China)

https://www.poder360.com.br/opiniao/produtividade-baixa-e-sintoma-de-um-pais-pouco-competitivo/

Leia também:

Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.

Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.